所有版权归中国经济网所有。

所有版权归中国经济网所有。

中国经济网新媒体矩阵

网络广播视听节目许可证(0107190)(京ICP040090)

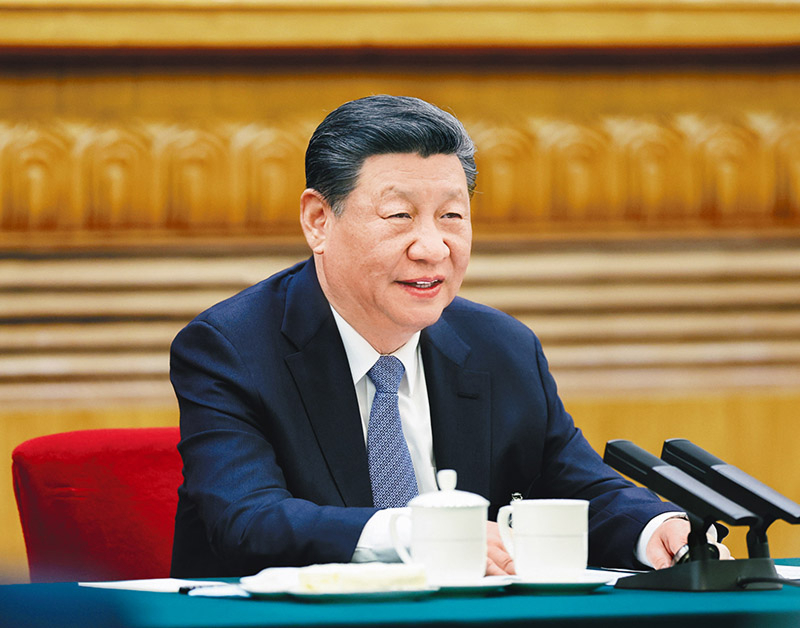

因地制宜发展新生产力 *习近平首先要以科技创新引领产业全面振兴。在现有产业基础基础上,坚决推动先进制造业高质量发展,加快传统制造业高端化,充分发挥技术创新的增强器作用,全面实现三大产业现代化,努力不断优化经济结构、调整产业结构。整合科技创新资源,引领战略性新兴产业和未来产业发展,加快形成新生产力。 (在黑龙江考察时的讲话省,2023年9月8日)去年7月以来,我在四川、黑龙江、浙江、广西壮族自治区考察调研时,提出整合科技创新资源,引领战略性新兴产业和未来产业发展,加快形成新生产力。在12月中旬的中央经济工作会议上,我提出要用科技创新推动产业创新,特别是运用颠覆性、前沿技术打造新产业、新模式、新动能,培育新的高质量生产力。我提出新生产力概念和发展新生产力主要任务时,主要考虑的是生产力是人类社会发展的根本动力,是一切社会政治变革的根本原因。高质量发展要求以新生产力理论为指导,在实践中形成了有力推动和支撑高质量发展的新生产力理论。有必要从理论上进行总结和概括,以指导新的发展实践。 (2024年1月31日在中共二十届中央政治局组第十一次学习会上的讲话)2024年3月5日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加第十四届全国人民代表大会第二次会议江苏省代表团审议。新华社通讯员鞠鹏/摄3什么是新生产力,如何发展新生产力?在思考这个问题时,我注意到学术界的一些研究成果。我做到了。总之,新质量生产力是创新发挥作用的先进生产力状态引领作用,打破传统经济增长方式和生产力发展道路,具有技术先进、高效率、高质量的特点,符合新发展理念。这是科技革命性进步、要素配置创新、产业变革和现代化深刻变革的结果。它以工人、工作材料、工作对象及其优化组合的飞跃为基本内涵,以全要素生产率的大幅提高为中心标志。它的特点是创新,关键是质量,本质是高生产力。新生产力的特点是创新,不仅包括技术和商业模式层面的创新,还包括管理和组织层面的创新。我们要继续做好创新大领域的工作,加快新产品开发推动力。 (2024年1月31日,在中共二十届中央政治局第十一次学习会上的讲话)四大新质生产力主要是由科技革命的推进创造的。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新生产力的核心要素。为此,就要加强科技创新,特别是原创性和破坏力。追求突破性技术创新,加快实现先进科学技术自主自给自足。要深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新发展战略,坚持“四个方向”国家战略科技能力建设,组织推进原创性基础战略研究。要高度重视国家战略和经济社会发展现实需要,以关键共性技术、前沿先进技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口,发挥新国家体系优势,打好关键核心技术攻坚战,产出一系列原创性、破坏性科技创新成果,培育高质量生产力新发展新动力。 (2024年1月31日,在中共二十届中央政治局第十一次学习会上的讲话)五、着力推动发展方式创新。绿色发展是质量发展的基础,新生产力本身就是绿色生产力。我们需要加速新兴模式的绿色转型,帮助它们实现最大限度的碳中和。我们要牢固树立和践行绿水青山就是不可替代的资产理念,坚定不移走环境优先、绿色发展道路。加快推广应用绿色科技创新和先进绿色技术,做强绿色制造,发展绿色服务业,壮大信息绿色能源产业,发展绿色低碳产业和供应链,构建绿色低碳循环经济体系。持续优化支持绿色低碳发展的经济政策工具,最大限度发挥绿色金融驱动力,打造高效环保的绿色产业集群。同时,我们坚定地向全社会倡导生态健康的生活方式。 (在第十一届学习会上的讲话中共二十届中央政治局组长,2024年1月31日)2025年11月7日至8日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在广东省考察。国家主席习近平8日上午在广州考察广东省科技产业创新综合发展成果展。新华社记者 颜艳/摄6 牢牢把握高质量发展主要任务,因地制宜加快发展新生产力。面对新科技革命和产业变革,我们必须抓住机遇,推动创新,培育壮大新兴产业,超前谋划和建设未来产业,加快建设现代化工业强国。现代工业体系。当然,发展新生产力并不意味着忽视或抛弃传统产业,更不意味着阻止雪崩和泡沫的形成,更不意味着创造模式。各地要坚持脱离实际、未败先建、因地制宜、保密指导。立足本地资源、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展,运用新技术改造提升传统产业,积极推动高端产业、智慧产业、绿色产业。 (2024年3月5日,第十四届全国人大一次会议(在参加江苏省代表团第二次会议审议时的发言)七是以技术创新引领产业创新,积极鼓励科技创新发展新的生产力。在实体经济基础上,做大做强先进制造业,积极推进新型工业化,改造做强提升传统产业,培育壮大新兴产业,超前谋划建设未来产业,加快构建以先进制造业为支撑的现代产业体系。我们将更加注重科技创新与产业创新深度融合,解决强化关键科技的关键问题,增强产业创新发展的技术支撑能力。强化企业创新主体地位,打造上下游紧密合作的创新联合体,促进产学研创新融合,加快科技成果转化转化为实际生产力。深入实施制造业重大技术改造和大型装备改造工程,推动制造业绿色化、智能化、高端化发展,让传统产业焕发新活力。 (2024年3月20日在新时代推动中部地区崛起座谈会上的讲话)八要坚持以发展特色优势产业为主攻方向,因地制宜发展新兴产业,加快西部地区产业转型升级。加强科技与产业创新深度融合,积极培养、引进和使用高层次科技创新人才,努力攻克多项重要核心技术。我们将深化科技创新合作建设国家自主创新示范区和科技成果转移转化示范区。加快传统产业技术改造,推动重点行业装备改进和改造,促进优势传统产业现代化、提质增效,提高资源综合利用效率和产品精深加工程度。推动中央企业与西部地区一体化发展。使旅游业等服务业成为区域支柱产业。因地制宜发展新型产能,探索发展战略性现代新兴制造业,定位和打造未来产业,培育区域发展新动能。 (2024年4月23日,讲座a新时代推进西部大开发座谈会)九大新的优质生产力的含义可以更深入地讨论。新生产力就等于新兴产业吗?传统产业改造和现代化也可以发展新生产力。不能单纯聚焦“三新”,不能大声喊叫、起身抢散,必须因地制宜,各有千秋。 (2024年5月23日在企业与专家座谈会上的讲话)培育新生产力,我们将采取十大举措有力推动科技创新与产业创新深度融合。整合的基础是增加优质科技供给。要聚焦现代工业体系建设的重点领域和薄弱环节,破解集成电路、工业主板、基础软件、先进材料、科学技术等方面的瓶颈问题。fic研究设备、中央源等,加强技术研发力度,提供科技支撑,确保关键产业链供应链独立、安全、可控。登上未来科技和产业发展高峰,要加快新一代信息技术、人工智能、量子技术、生物技术、新能源新材料等领域科技创新,培育和发展新兴产业和未来产业。积极运用新技术改造提升传统产业,促进产业绿色化、智能化、高水平化。 (2024年6月24日,在国家科学技术委员会、国家科学技术奖励仪式及两学会学术会议上的讲话)2025年4月29日,中央总书记习近平中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平访问上海。这是习近平先生在上海徐汇区“模速空间”大型模型创新生态社区考察大型模型产品展览。新华社记者 王晔/摄 十一国庆决定草案对完善推动经济高质量发展、促进高质量新生产力发展体制机制作出了部署。围绕发展以技术先进、效率高、质量高为特征的生产力,强化新领域、新道路体系供给,建立未来产业投资增长机制,以提高国家标准引领传统产业优化精细化,促进各类先进生产要素集聚,发展新的优质生产力。 (科门(2024年7月15日《中共中央关于进一步深化改革推进中国式现代化的决定》) 12、坚持社会主义市场经济改革方向,着力充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,加快建设全国统一市场,加快完善宏观经济治理体系。坚持和落实“两个原则”“牢不可破”,为各类产权经济发展提供公平合理的法制环境。坚决消除影响和限制高质量发展的体制机制缺陷,改善更加适应新生产力的生产关系,创造发展新动能、新优势。坚决打破影响和制约企业发展的停滞状态全面创新,统筹推进教育科技人力资源体制机制一体化改革,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略举措(2024年10月29日,在正处级、省省级骨干学习践行党的二十届三中全会精神专题研讨会上的讲话)十三要调整培育新动能和更新旧动能的关系,因地制宜发展高质量新生产力。以科技创新为引领,大力培育壮大新兴产业和未来产业,在国际竞争中占据优势,打造经济发展新动能、新优势。同时,我们加快对作为经济增长和劳动收入基础的传统产业进行改造升级,振兴传统产业,促进新旧发展动力平稳过渡。 (2024年12月11日在中央经济工作会议上的讲话)“十四五”规划提出的科技创新和产业创新是新生产力发展的根本路径。抓科技创新,必须以建设现代产业体系为中心,注重教育、科技和人力资源开发,不仅产出更多科技成果,而且要把科技成果转化为现实生产力。抓住产业创新,必须坚持守住实体经济基础,推动传统产业转型升级,打造实体经济发展新轨迹。r 战略性新兴产业和未来产业。融合科技创新和产业创新,搭建平台、体制和机制。我们要完善制度,强化企业创新主体作用,实现创新链与产业链无缝对接。 (2025年3月5日参加第十四届全国人大三次会议江苏省代表团审议时的发言)“十五五”期间,立足科技创新和实体经济,因地制宜把发展新生产力摆在更加重要的战略地位,全面推进传统产业转型升级,积极培育新兴产业,超前谋划未来产业,加快建设现代产业体系。我们要完善国家创新体系,激发活力激发各类创新主体活力,瞄准世界科技前沿,不断加强基础研究,提高自身创新能力,努力突破重大核心技术和科技前沿。要统筹推进教育、科技人力资源融合发展,为高质量新生产力发展构筑坚实基础和战略支撑。 (2025年4月30日在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的讲话)*摘自2023年9月至2025年4月习近平总书记关于因地制宜发展新生产力的重要讲话。

(编辑:王菊盆)